先日、メルペイが「AI与信」を活用する「認定包括信用購入あっせん業者」として、経済産業大臣より認定を受けました。

「認定包括信用購入あっせん業者」の概要については、先日公開した記事にてご紹介しました。

当記事では、「メルカリにおけるAI与信」にフォーカスして、なぜメルカリが「AI与信」を活用しているのか、「認定包括信用購入あっせん業者」の認定によって何が変わっていくのか等、ご紹介して行きたいと思います。

「AI与信」が創る「なめらかな社会」

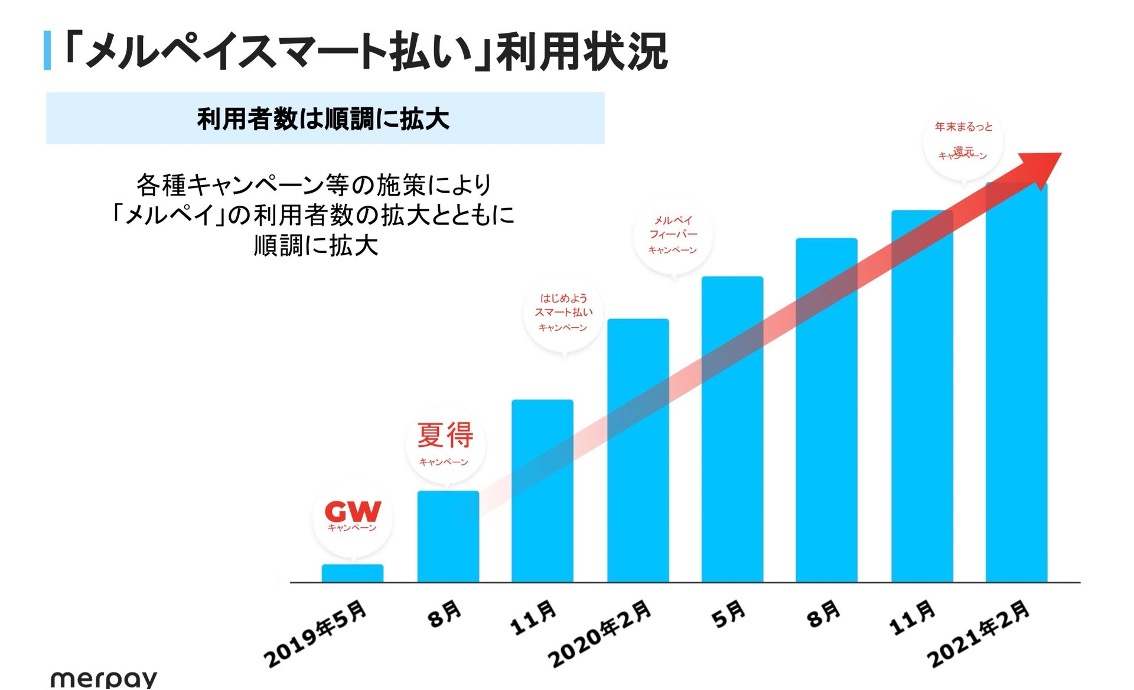

メルペイでは、2019年4月から「メルペイあと払い」(現在の「メルペイスマート払い」)のサービス提供を開始し、2020年7月には、分割して支払いが行える「定額払い」を開始しました。

メルペイでは、サービス提供当初から機械学習(AI)を活用した与信を行ってきました。

すなわち、割賦販売法上の「支払可能見込額調査」の適用除外となる与信額30万円以下の枠組みの中で、各利用者に対する与信額を決定する際に、AIによる与信審査を行なってきました。

メルペイが、AIによる与信審査を積極的に活用してきた背景には、「信用を創造して、なめらかな社会を創る」というメルペイの ミッションがあります。

従来の与信審査では、年収・勤続年数や居住形態といった属性情報が用いられてきました。こうした与信審査では、例えば、勤続年数が少ない方は信用を形成するための一歩目のハードルが大きく、金融サービスのアクセス圏から抜け落ちてしまう方がいるのではないか、という課題がありました。

メルペイはこうした社会課題を解消し、「金融包摂」を実現するための与信審査のあり方の一つとして「AI与信」があると考えています。

「AI与信」によるより精緻な与信審査の実現

メルペイの「AI与信」では、年収・勤続年数や居住形態といった属性情報に代えて、「オルタナティブデータ」と呼ばれる情報に基づき機械学習モデルを生成しています。「オルタナティブデータ」とは、過去に着目する属性情報と比較して、決済データや取引に関する情報などの動的なビッグデータの総称です。

メルペイでは、フリマアプリ「メルカリ」や「メルペイ」の利用実績といった、「メルカリ」「メルペイ」を利用する上で自然と形成される情報を活用して機械学習モデルを生成しています。

こうしたビッグデータを用いることで、より精緻で細分化された与信審査が可能となります。

こうした機械学習モデルを生成する際には、どのようなデータを学習に用いるかがとても重要となります。

AIを用いたとしても、特定の属性情報の影響が支配的になり、属性情報によって与信額が決まることになってしまっては、「AI与信」の意義が大きく損なわれてしまいます。

メルペイでは、返済実績と相関があるデータの分析や、信用判断にインパクトを与える項目を解析する技術の研究によって、AIを洗練化させてきました。

今後も、あらゆる人に適正な金融サービスを提供するために「AI与信」の精度を高めていきます。

「認定包括信用購入あっせん業者」の認定によって何が変わる?

先述の通り、メルペイでは、以前からAIによる与信審査を行なってきました。

そして、今後も「AI与信」による適正な与信審査を行なっていきたいと考えています。

今回の「認定包括信用購入あっせん業者」の認定によって、与信額にかかわらず、「AI与信」による与信審査をすることが可能となります。

もっとも、メルペイでは、これまでのサービスを急激に変えるのではなく、あくまで、利用者の利用動向を注視しながら、利便性と安心安全の両面に留意してサービスを提供していくことを目指しています。

使いすぎを防ぐためのメルペイの取り組み

メルペイでは、適正な与信審査を行うための取り組みに加えて、利用者が無理のない範囲で金融サービスをご利用いただけるような取り組みを行なっています。

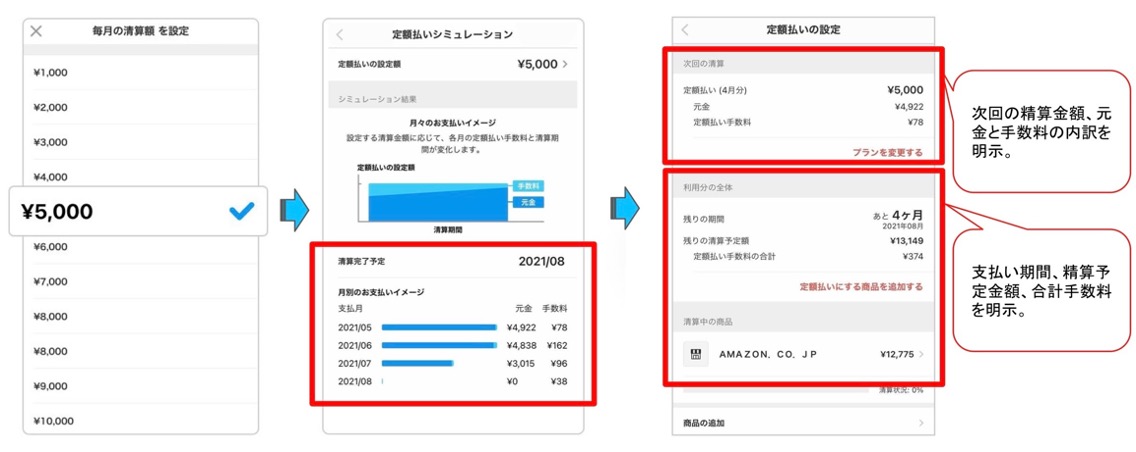

「定額払い」における「返済シミュレーション」は、このような取り組みの1つです。

「返済シミュレーション」は、利用者が今後いくら返済しなければいけないのか、手数料はいくらなのかを一目でわかるようグラフで表示する機能です。

「返済シミュレーション」は、利用者が今後いくら返済しなければいけないのか、手数料はいくらなのかを一目でわかるようグラフで表示する機能です。

こうしたUIの工夫によって、サービス利用を判断するための適切な情報を利用者にわかりやすく提供し、無理なくご利用いただけるサービスを目指しています。

これまで金融サービスを利用しづらかった人に「メルペイ」のサービスを届けること、そして、使いすぎを防ぐための取組を通じて利用者に無理のない範囲で金融サービスをご利用いただける環境をつくること。これらは、いずれもメルペイが目指す「金融包摂」に欠かせない両輪であると考えています。

まとめ

メルペイでは、これまでも精緻で細分化された与信審査を行う「AI与信」を活用してきました。「認定包括信用購入あっせん業者」の認定によって、支払可能見込額調査によらずに与信額の枠を拡大することが可能になった一方で、実際のサービスの提供にあたっては利用者の利便性と安心安全の両面から慎重に検討していきたいと考えています。

「AI与信」と、使いすぎを防ぐ取り組みの両方を推し進めることによって「金融包摂」そして、その先にある「なめらかな社会」を実現させていきたいと考えています。