最終報告会後の政策企画メンバーと

最終報告会後の政策企画メンバーと

メルカリ政策企画でインターンとして参加いただいた長浜 結宇さんに、3ヶ月のインターン体験を振り返って記事を書いてもらいました。

大学生が外部から関わった立場からのご意見は、内部で働いていると気づかない示唆もあり、いただいた原文をなるべく活かして記事化しています。

このため、メルカリグループや政策企画チームとしての意見を代表するものではないことにご注意ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

メルカリ政策企画で10月からインターンとして参加させていただいた、長浜 結宇です。大学では、情報と法律を合わせて学んでおり、その授業の中で、政策企画チームの中井博さん(以下、中井さん)の講演を受けました。そこで、情報と法律の知識を民間企業で活用し、ルール形成にアプローチする仕事に興味をもち、今回のインターンシップに参加いたしました。

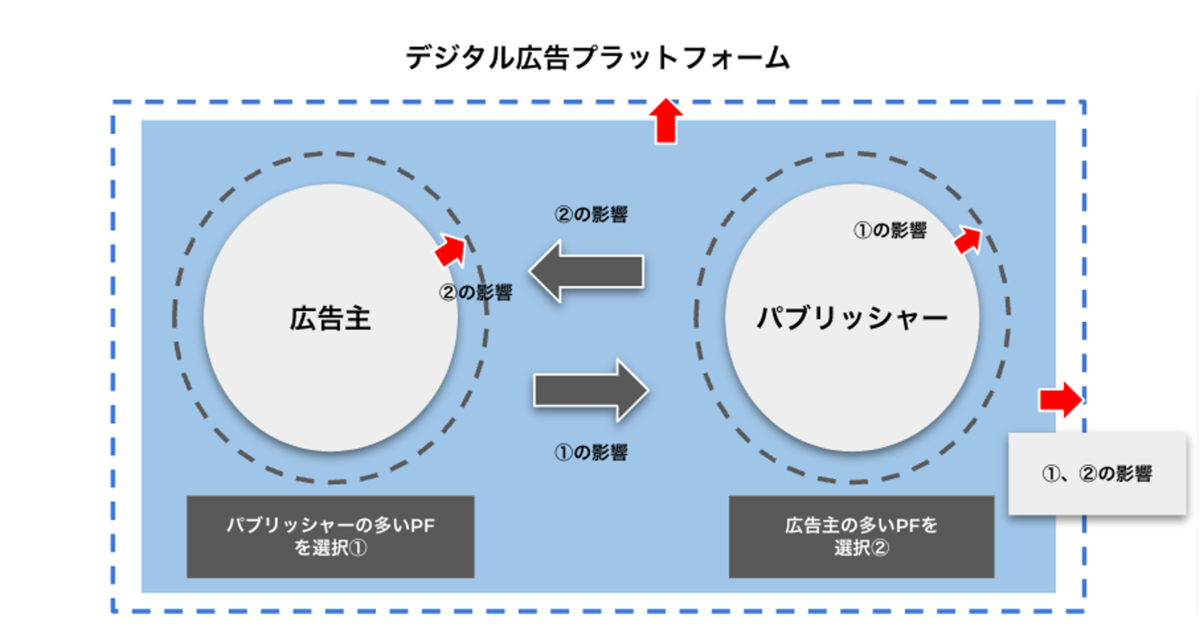

インターンシップを行った3ヶ月間では、メルカリの政策企画チームに所属し、主に、「個人情報保護法」や「スマホソフトウェア競争促進法等のプラットフォーム規制」に関わる業務に携わりました。それ以外にも、社内のAIに関する取り組みをはじめ、政策企画チームの方に貴重な経験を積ませていただきました。12月20日にこうしたインターンシップのまとめとして報告会を開催してもらいました。今回は、この報告会でお伝えした3ヶ月を通して感じた刺激やアカデミックや消費者視点との違いを具体的な業務と合わせて書かせていただきます。

最終報告会の資料

最終報告会の資料

個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直し

今回インターンシップを行っていた時期にまさに、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会が行われており、私も傍聴していました。最前線の議論で、実際にどのようなことが行われているのか、またそれを踏まえて社内に対して、どのような発信を行い、政策企画チームとしてどのようにアプローチしていくべきなのか日々考えられていました。

大学でも、事業者に対して規制がどのような影響を持つのかという議論自体については学んでいたものの、事業者目線で自分ごとにして考えることはなかなかできていませんでした。3年ごと見直しに関して言えば、「こどものデータ保護強化」の規制が入った場合に、今まで「こども」と「おとな」を分けて個人情報を取得していない場合に、どのように対応するべきか(同意を取り直すのか、聞き直すのか)、「漏えい等報告・本人通知」に関しては、具体的に「おそれ」をどう捉え、評価するのか、などの議論が行われていました。

こういった部分についても事業者目線でどのようなスピード感でどれほどの影響があるかを学べました。また、同時に社会全体にとって良いルールについても考え直すことができました。

また、プラットフォーマーとして認定個人情報保護団体をはじめヒアリングやルール形成に関わる方との意見交換をする機会では、改めてメルカリがルールの最前線にいることを認識し、インターン生ではありながらも関わることができた貴重さと責任を感じました。

最終報告会の様子

最終報告会の様子

大学での学び、消費者視点との違い

ここでは、大学で情報と法律を合わせて学んでいた立場から、個人情報保護法およびデータプライバシー全般に関して、どのような視点の違いがあったかを説明します。

大学では、個人情報保護に関してどんな議論があるのか、そもそもどういった法律なのかという部分について学んでいましたが、議論になり得る個別の事例について、どのような整理をするべきかを考えることは多くありませんでした。

その部分について、インターンシップ期間中に「メンター」としてサポートいただいた中井博さんの考えや社内での整理の仕方を学べたのは非常に貴重な機会でした。

具体的には、メルカリの研究開発組織R4Dによる研究をする上で、個人情報保護法上どのような整理をする必要があるのか、その上で、レピュテーションリスクをどのように捉えるのかといった議論が行われていました。

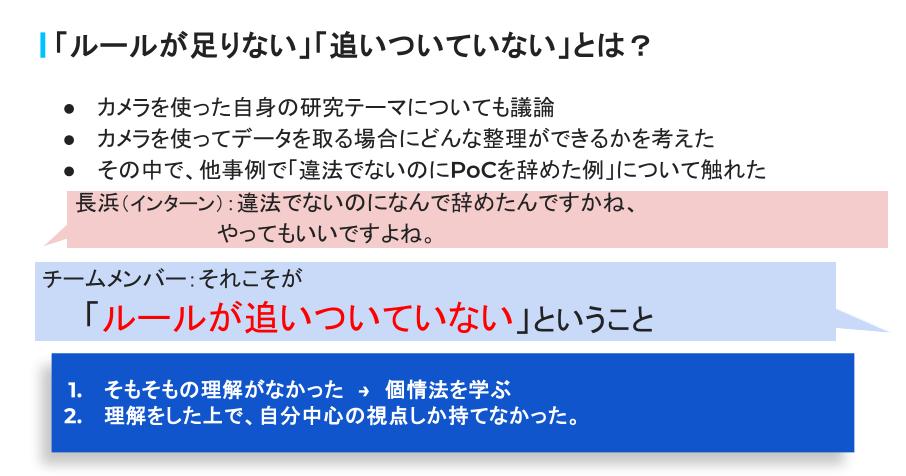

私も、大学でカメラを使った研究をする上で、個人情報保護法上どんな整理をする必要があるかを再度深く考えるきっかけになり、その点についてもチーム内で議論を交わすことができました。

そこで、もっとも刺激を受けたのは、「ルールが追いついていない」という言葉が真に意味することです。

以前から言葉としては認識していたものの、その意味や関連する議論、さらにはどのような哲学が背景にあるのかについて、十分には把握できていませんでした。技術の進歩のスピードに対し、ルール形成のスピードが遅い現状では、技術で実践できることをルールが完全にカバーできていません。このため、「違法でないからやってよい」という考え方ではなく、「ルールが追いついていない」からこそ「考える」必要があることを改めて認識しました。特に、メルカリの社内でこうした議論が日々行われていることに驚きつつ、「さすが」と感じました。

自分がこれまで行ってきた研究テーマについてインターンシップの中で説明し、研究テーマに似た他事例についてチームメンバーなどと議論をしていたところ、上のように指摘していただきました。

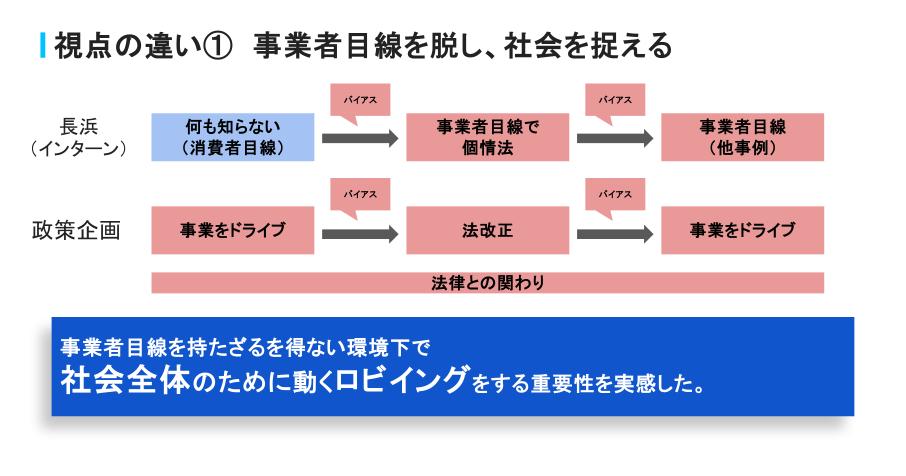

インターンシップへ参加する前は、消費者目線でルールを捉えていました。そこから、政策企画チームの一員として個人情報保護法を学んだことで、事業者目線で考えるようになりました。だからこそ、私は「違法でないのになんで辞めたんですかね、やってもいいですよね。」という質問をしてしまったのだと感じています。

それに対し、チームメンバーから「それこそが『ルールが追いついていない』ということ」だと指摘を受けました。政策企画チームに所属する中井さんを含めた社員の方々は、普段から事業に関連する法令や法改正を把握し、その影響を考慮しながらさらに事業を推進させる職種です。そういった事業者目線を持つ環境下で、社会全体を考えてロビイングをする政策企画チームのプロフェッショナルさ、重要性を強く感じました。

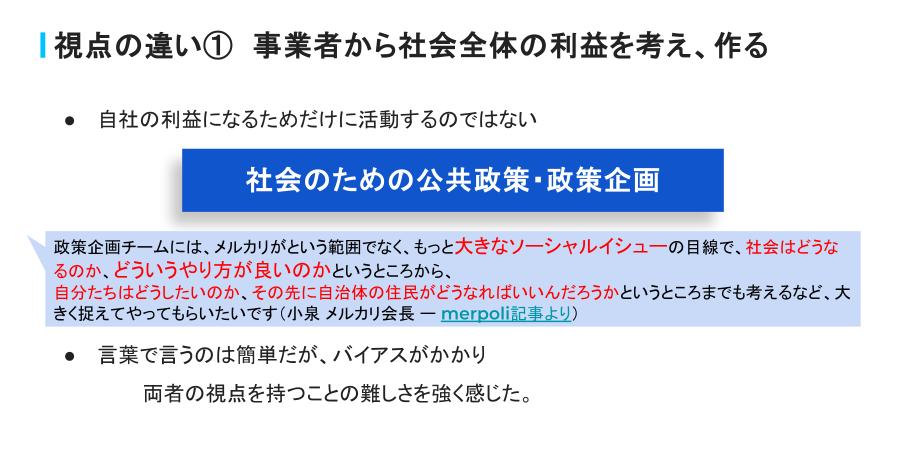

メルカリ取締役会長の小泉文明さんは、以下のように述べています。

|

政策企画チームには、メルカリがという範囲でなく、もっと大きなソーシャルイシューの目線で、社会はどうなるのか、どういうやり方が良いのかというところから、自分たちはどうしたいのか、その先に自治体の住民がどうなればいいんだろうかというところまでも考えるなど、大きく捉えてやってもらいたいです。

|

実際に政策企画チームの一員として働いたこの3ヶ月間で、この言葉の重みと、社会を広く見据えた視点をもつ難しさを実感しました。

上述した消費者と事業者の視点の違いを感じた上で、メルカリの政策企画チームだからこそできるアプローチがあると考えました。メルカリは、インターン生を含め、多様なバックグラウンドを持つエンジニア、従業員が働いています。そのため、そういった政策企画の視点を幅広い社員にも共有し、こういった取り組みを続けていくことが、社会全体の意識変化にも繋がるのではないかと感じました。

政策企画チームでは、単にルールを知り、対応するだけでなく、社会全体にとってあるべきルールを形成していく必要があります。その際に、どのように情報発信をするべきなのか、どのような伝え方をすれば、ルール形成における議論がより良い方向に向くのか、非常にクリエイティブな仕事だと感じました。

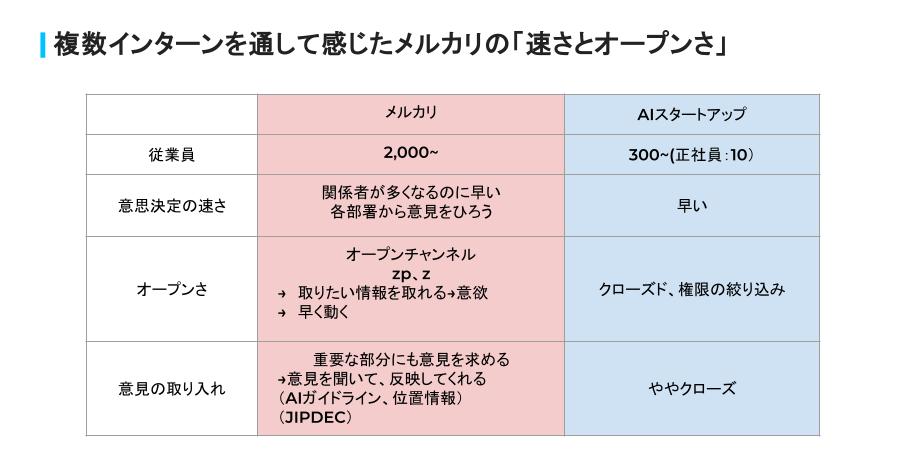

複数社でのインターンを通して感じたメルカリの「速さとオープンさ」

私は、メルカリの政策企画チームでのインターンシップの前にも、AIのスタートアップにてインターンシップを行っていました。同じインターンシップでも企業によって風土が異なります。その経験を踏まえて、自分が感じたメルカリの特徴についても共有しておこうと思います。

まず、メルカリは、従業員が2,000人以上いる企業とは思えないほど、迅速かつ広い視野を持って意思決定が行われています。

また、オープンな社風があり、これが、従業員の「主体性」や「意欲」に繋がるとも感じました。業務に関連する情報は、自身でキャッチアップしていくことができる環境が整備されていることで、それぞれがキャッチアップをして意欲を持って取り組むこともGo Boldな仕事につながっていると感じました。

加えて、社内での重要な議題についてもインターン生である私の意見を聞いて実際に取り入れていただけました。

その1つが、社内の生成AI ガイドラインの改正であり、実際に、ガイドラインに対して意見を求めてくださり、必要だと思われる事項を提案したところ、実際に取り入れていただきました。

また、プラットフォーム規制についても、政策企画チーム内外に発信しインプットしてもらえるよう、分かりやすいスライドに修正する業務も任せてもらいました。

同期インターンたちから受けた刺激

同じ政策企画チームでインターンをした小林駿斗さんを始め、メルカリの同期インターンの方々から多くの刺激を受けました。

インターンの中には、今まで会ったことがない、情熱を持って知識をキャッチアップしているメンバーや、同じインターン生でありながらも、個人情報保護法や、データプライバシー全般への知識、さらには知識を持っていなかったプラットフォーム規制についても素早くキャッチアップをしているメンバーなどもおり、非常に刺激を受けました。こうした刺激を受ける学生たちが集まっているのも、このインターンの魅力だったと思います。

また、インターン期間の中では、政策企画チームだけでなく、それ以外のチームの方々とも様々な交流がありました。エンジニアのインターンの平野学宜さんは、学生でありながら会社を経営していた経験があり、インターン生ながらフルスタックに関わり、新たな言語も2つほど習得したと聞きました。

このように、同世代で積極的に知識、経験をつけている小林さんや平野さんなどと関われたことも非常に貴重な経験になりました。

こうした経験から、知識を吸収するだけでなく、議論などアウトプットすることを意識していきたいと感じました。

左からインターンの長浜、小林さん、平野さん

左からインターンの長浜、小林さん、平野さん

非力さを感じながらも成長できる3ヶ月でした

10月からの3ヶ月間、非常に貴重で学びになる時間を過ごさせていただきました。

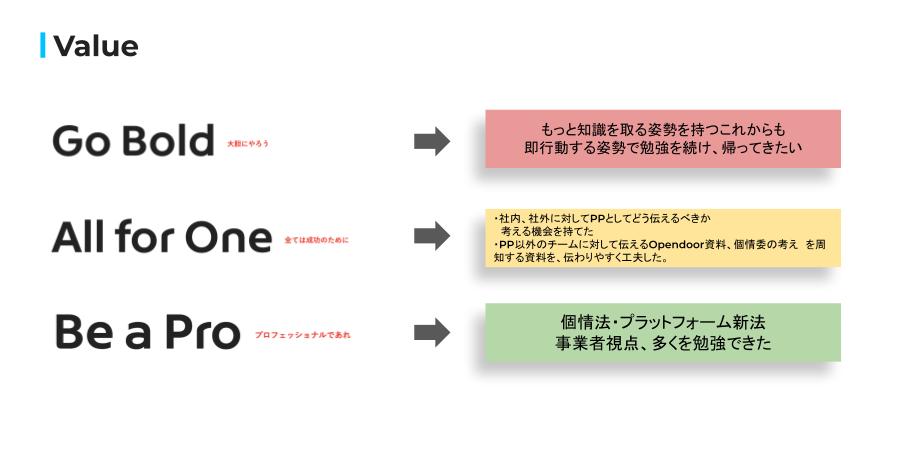

メルカリには、3つのバリューがあり、社員の皆さんは常にこのバリューに基づき行動し、4半期毎にそれぞれが行って来た仕事について、このバリューに基づいて評価します。

そこで、今回の自分自身のインターンシップの経験についても、このバリューについて、メルカリと同じように、、70%以上できたものをGreen、40%以上できたものYellow、それ未満をRedで自分なりに評価をしてみました。

まず、「Go Bold - 大胆にやろう- 」については、インターン中にはなかなか実践することができなかったため、REDです。「もっと知識を得る姿勢を持つ。これからもスピード感を持って勉強を続け、帰ってきたい」と考えています。

「All for One - 全ては成功のために- 」については、「社内、社外に対してPPとしてどう伝えるべきか考える機会を持てた。PP以外のチームに対して伝えるOpendoor資料、個情委の考え を周知する資料を、伝わりやすく工夫した」としてYellowでした。

「Be a Pro -プロフェッショナルであれ- 」については、「個情法・プラットフォーム新法や事業者視点、多くを勉強できた」としてGreenとしました。

自身の非力さを感じる部分もありながらも、成長できる、今後のモチベーションになる3ヶ月間だったと感じています。

また、メルカリの政策企画は、事業者としての利益を追求するためだけでなく、「社会全体がどうしたらよりよくなるか」、「そのためにメルカリとして何ができるか」、この視点を持っていることをインターンシップを通し改めて実感し、そこに対して、Be a pro、Go boldに行動する姿勢が非常に素敵だと感じました。

みなさんの熱量や姿勢を忘れずに、これから私も社会へ貢献できる人材になれるよう努力していきたいと思います。

また、今回のインターンシップで多くお世話になった、マネージャーの上村さん、メンターの中井さん、関わってくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

貴重なお時間をいただきありがとうございました。

(長浜 結宇)