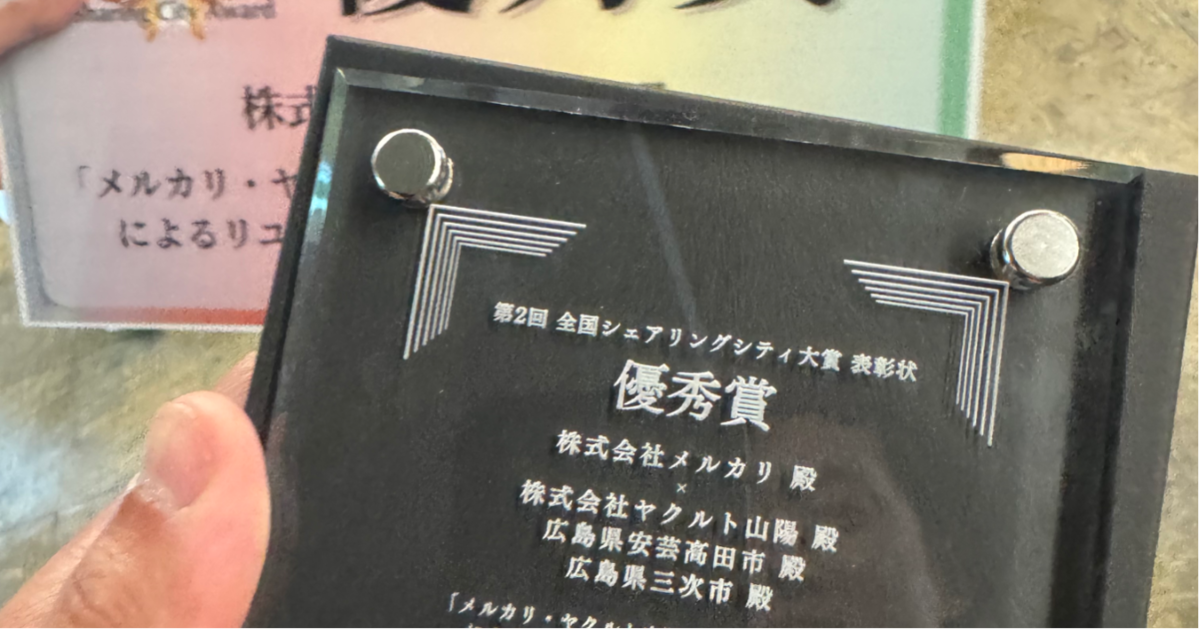

5月12日、シェアサービス事業者と自治体が連携した取り組み事例を表彰する「全国シェアリングシティ大賞」表彰式を開催され、メルカリ・ヤクルト山陽・安芸高田市・三次市によるリユース推進の実証実験が、企業部門の優秀賞を受賞しました。

今回は、この取り組みを中心的に担った、PRチームの上村一斗、大木将裕、経営戦略室政策企画の布施健太郎、R4D ResearcherのDami Moonの4名に話を聞きました。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

左から布施さん、大木さん、文さん、上村さん

左から布施さん、大木さん、文さん、上村さん

メルカリ政策企画参事 高橋 亮平(以下、高橋)> 今回受賞した「メルカリ・ヤクルト山陽・安芸高田市・三次市によるリユース推進の実証実験」について教えてもらえますか?

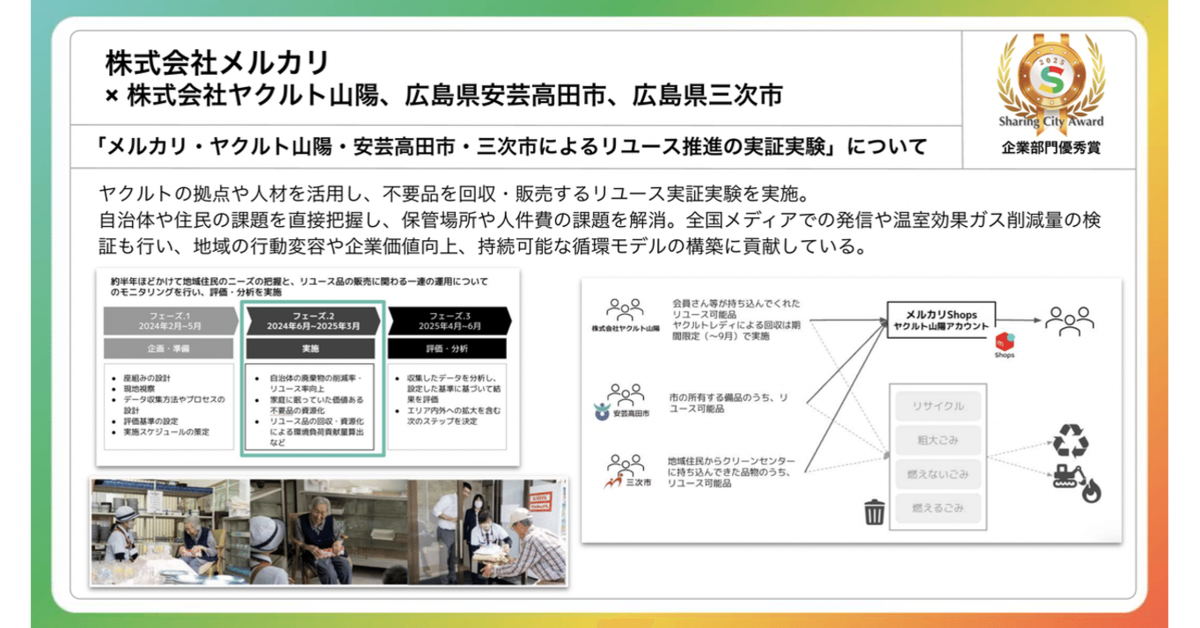

メルカリPR 上村 一斗(以下、上村)> 優秀賞を受賞したのは、「ヤクルト山陽・安芸高田市・三次市によるリユース推進の実証実験」というもので、地域に眠っているリユース可能なものを回収して「メルカリShops」販売するという取り組みです。

ポジティブな部分としては、ヤクルト山陽とメルカリは、これまで「メルカリ教室」を一緒にやってきましたが、まだまだ色々なことができると思っていました。

こうした中で、ヤクルトレディが不要品を集めてくれるという取り組みは、ヤクルトさんらしい取り組みでもあり、非常に意味があると思っています。

ただ、こうした取り組みも実験的にやってみただけではなく、多くの人に知ってもらうことが重要だと思っており、今回、ヤクルト山陽さんや広島県安芸高田市、三次市とともに現地で記者会見を行うなど、広報活動にも一丸となって取り組んだ結果だと考えています。

高橋> その辺り、PRとして特に意識されたことや広報の視点で見た今回のプロジェクトについても教えてください。

メルカリPR 大木 将裕(以下、大木)> この実証実験は、これまでのヤクルト山陽さんとの意見交換や「メルカリ教室」の発展形として、前例もなく、ゼロベースで始まったプロジェクトでした。

広島地域で盛り上がりを見せつつあったリユースの機運をどのように根付かせていくかを検討する中で、活動の枠組みとして、メルカリとヤクルト山陽さん、自治体の三者の「三方よし」をめざしたものになったのも画期的でした。

メルカリが行っているサーキュラーエコノミーを推進したいという視点、ヤクルト山陽さんが行っている地域に根差したサービスという視点、自治体の方が持っているごみ処理の負担をどう軽減や解消していくかという視点というそれぞれのメリットを創出できたことが大きかったのだと思います。

PRとしてもチャレンジングでしたが、様々なステークホルダーとともに創り上げていくのは面白かったです。メディアの方々にも社会的意義を感じていただけたから報道していただけたのだと振り返っています。

高橋> 布施さんは、どういう役割で関わられたのですか?

メルカリ政策企画参事 布施健太郎(以下、布施)> これまで自治体担当を担ってきた立場として関わりました。

ヤクルト山陽さんが「メルカリShops」で販売するにあたっての課題を解消するためのスキームを作ったり、上村さんが育児休業だった期間は、一時的にヤクルト山陽さんとの間に入ってコーディネートする役割も担いました。

メルカリは現在「メルカリ教室」を大々的に実施しておらず、その意味で、お客さまとのタッチポイントを沢山持っているヤクルト山陽さんは、メルカリにとって重要なパートナーだと思っています。

ヤクルトレディさんは、個人のお宅にも訪問してヤクルト製品を販売していますが、そのような個人のお宅からまだ価値のあるリユース品を引き取って販売できるというのは大変異議があると思います。ヤクルト山陽さんにとってのヤクルトレディさんは重要な資源であり、、さまざまな可能性を秘めていると思います。

一方で、ヤクルトレディさんに関わっていただくために、いくつもの論点があり、それなりに大変だったのも今は良い思い出です。

高橋> 文さんは東京大学で研究されているなどアカデミーのお立場ですが、そうしたアカデミーな立場の方から今回の取り組みに関わられて、どういったことを感じられていますか?

R4D Researcher 文 多美(以下、文)> まずは、ちょうど約1年が経ちましたが、このプロジェクトの中で、色々な人が積極的に関わってくれたからこそ、こういった取り組みができたと思っています。こんなに良いプロジェクトに参加できて、感謝します。

今回のプロジェクトはリユースをテーマに、企業や自治体、企業のスタッフと地域住民など様々なステークホルダーが連携して「社会にいいこと」を実現しようとする取り組みでした。

その中で、私の役割は、この素晴らしい取り組みが具体的にどのような観点から、どのような意義を持つのかを明確に伝えることだと考えていました。

「社会にいいこと」という抽象的なイメージから、この取り組みが地域全体にどのような好影響をもたらすのかを、金銭面だけではなく、環境面においてもどのような効果を生み出すのかを具体的に示すことが重要だと考えました。

上村> 取り組みを始めた当時、東京大学RIISE「価値交換工学」の先生としてMoon先生が、アカデミックな立場で、この実証実験の座組に入ってくれたということに、このプロジェクトに関わった多くの方が評価をされていました。

今回の取り組みでどれくらいリユース品が集まって、どれくらい売れて利益が出るか、こうした取り組みにありがちな、いいことをしたが誰かが負担しないと成り立たないという形になるのは避けたいと話をしていました。

サーキュラーエコノミーとして継続するモデルにしなければならない、そのためには、金銭面だけでない、メリットをしっかり可視化かしかできるインパクトにしていかなければということで非常に力になってもらいました。

文> 専門は消費者行動とLCA(life cycle assessment)です。地域活性化については、メルカリではない別のプロジェクトで、木質バイオマスの環境・経済・社会のインパクト評価したり、生ごみの有効利用が地域にもたらす環境・経済効果を数値化する作業にも関わりました。

バイオマスや使用済み製品など、使えなくなったものを有効活用する取り組みが地域全体に与える影響を評価すると、金銭面で期待以上に良い効果が出ることはあまりありません。金銭的なメリットという観点から見ると、プロジェクトが生み出すビジネス面でのメリットは小さいという結果になることがあります。そのため、プロジェクトの継続を検討する際に、ネガティブな評価を受けることもありました。しかし、お金の損益だけでは、全てを評価できない部分が必ずあります。様々なステークホルダーが協力することで初めて実現する、不要になったものの有効活用こそが、まさにそれです。このことを数値化することで、ビジネスで見過ごされがちな価値を明らかにし、その効果を示すことができればと思っています。

高橋> 今回、取り組みに成功し、メディアにも取り上げられ、受賞もしました。この取り組みを今後どのように繋げていきたいですか?

上村> 僕は、ヤクルト山陽さんのカウンターパートなので、それぞれと色んな話をするのですが、メルカリは、3ヶ月の短い期間で実証実験を進めるのが当たり前の会社です。一方でヤクルトさんは2025年で創業90周年を迎えた歴史ある企業さまです。そうすると、9ヶ月間のプロジェクトでの取り組みが、まだ9ヶ月と感じられていたりします。見ている時間軸も成果も異なるので、こうした間に入ってさらに取り組みを発展できるよう務めていきたいと思います。

今回のヤクルト山陽との取り組みは、いわゆる郡部での取り組みなので、次は都市型での取り組みに挑戦したり、難しければ他の地域での横展開をめざしてみるなどを実施していきたいです。

当初、横展開はもっと簡単にできるだろうと思っていたのですが、スキームや座組も重要ですが、新ためて大事なのは人だなと感じています。

今回の取り組みにおいても、ヤクルト山陽は、長田さん、天野さん、大澤社長などの理解が重要でした。

今回キーパーソンとなったこういった方々を増やしていかないといけないと感じており、地域のハブになる人材と一緒に取り組んでいきたいと思っています。

大木> メルカリのアイデンティティであるサーキュラーエコノミーに深く関わる発信という意味でよかったですし、これまでもグリーンフライデーなど様々な施策に取り組んできましたが、またいい事例ができたと思っています。

三者にメリットがある活動として発信ができたと思いますし、こうした取り組みは、メルカリのマテリアリティにも入っているので、今後も発展させていけるといいかなと思いました。

また、抽象的になりますが、「ステークホルダーと連携することで大きなインパクトが出る」ということが、社内に体験として蓄積されたことも大きいと思います。

一見すると、「ヤクルトとメルカリが何で?」や「何で広島?」と思われる方もいたかもしれませんが、今後のモデルとなる1つのケースが生まれたと思うので、他に何かやる時にメルカリのエゴだけではなく、メルカリが社会の中でどのような役割を果たすべきかを考えるためのケーススタディにもなるのではないかと思います。

文> お金だけでは判断できない社会面での意義が必ずあると思っています。

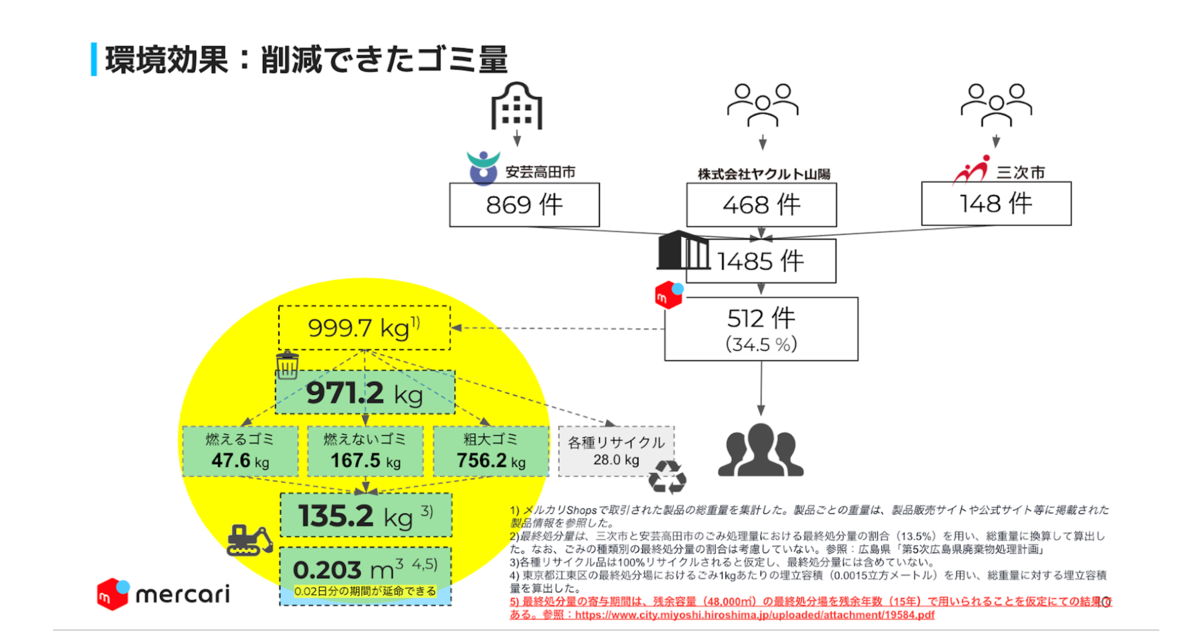

資料をまとめながら、特に嬉しかったのは、「メルカリShops」で今回販売されたリユース品が、本来どのようなルートで廃棄されるはずだったのか、どのようなものが有効利用されずに捨てられてしまうはずだったのか、そしてそれを処分するにはどれくらいの費用が支払われるはずだったのか、といった点を定量的に明らかにしたことです。

利益の金額だけで見ると大した数値ではありませんが、トータルの重量で考えると、それなりの意味があるということが今回の分析で分かりました。

このように、リユースによって社会的な課題を解決するという視点は、まだ政府のごみの処理のフローなどに取り込まれていないので、ごみの循環においてリユースが持つ価値を、データに基づいて示し、蓄積することで、政府にも働きかけ、単なる有効利用だけでなく、ごみの削減にも大きく貢献できることをアピールしていきたいと思いますし、そうなることを強く期待しています。

地域とビジネスとが連携することで、経済や社会面で様々な良い影響が出てくるはずです。これまで、金額でしか算出されていなかったものが、例えば、何人位の雇用を生み出すのかという点まで定量的に算出するなど、今後取り組んでみたいと考えています。

今回、ヤクルトと共同で取り組んだプロジェクトは、各家庭や地域で眠っている製品を「リユース」することが主な目的でした。1年間のリユースプロジェクトを進めている中で、遊休資産の活用という側面だけではなく、ヤクルトレディーの皆様のリソースやスペースをシェアしたという点も、非常に重要な要素として評価されたと思います。皆さんの熱意があったから、地域コミュニティ活性化とビジネス循環といった成果にも繋がったと思います。地域コミュニティのリユース行動を根付かせる今回の努力は、社会貢献という側面はもちろんのこと、「あらゆる価値」の発見・循環を大事にするメルカリの健全なビジネス展開への未来を拓く重要な種になれると信じ、応援します。

高橋> 最後に布施さんからまとめをお願いします。

布施> これまで製造して販売するというような営みの中で経済を回してきたわけですが、環境や資源の制約からそれだけでは行きつかなくなると思います。

一度販売したものを回収してリユースやリサイクルをするという機能は、日本だけでなく世界中でまだ確立されていませんが、そこを今回、ヤクルト山陽さんと取り組めたということに大きな価値があると思っています。

そのような仕組みをコーディネートする地域の人材が必要で、今回は上村さんやヤクルトさんが担ってくれました。

また、先日、環境省による自治体のリユース推進の手引きが改正されました。

自治体のリユース促進の新たな羅針盤!環境省の手引き改訂が示す循環経済への道筋

地域におけるリユースの事例や方法論が詳細に記載されていて、それを各自治体が実践していくことになります。メルカリはスマホアプリの会社として、これまでリユース品の販売という出口のプレイヤーでしたが、今後は全体感を持って地域の人たちと一緒にサーキュラーエコノミーの仕組みを作っていける存在になれるといいなと思います。

(高橋 亮平)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

上村 一斗(Kazuto Uemura)

2016年1月にメルカリに入社。新規サービスのCSチーム立ち上げ、 採用・育成を担当する部門のマネージャーやCommunityチームの立ち上げなどを経て、現在はPRチームにて、メルカリ教室事業、地域循環モデル創り、グリーンフライデープロジェクトの企画などを担当。

布施 健太郎(Kentaro Fuse)

メルカリ経営戦略室政策企画参事。大学卒業後、百貨店に勤務。その後、国会議員政策担当秘書(衆議院)を経験し、市議会議員、県議会議員として地方自治に従事。介護会社の立ち上げや病院の事務責任者・開発担当等を経て、2019年4月メルカリ入社。政府系キャッシュレス事業やBtoC事業の政策企画業務を経て、現在はサーキュラーエコノミーやスポットワーク関連の政策渉外(省庁、自治体、団体等)を担当。宅地建物取引士、ソムリエ協会認定ワインアドバイザー、ホームヘルパー2級などの資格も持つ。東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻修士課程修了。

文 多美(Dami Moon)

R4D研究員。産業技術総合研究所、東京大学を経て、2024年9月よりメルカリに入社。サステナビリティを視野に、LCA(ライフサイクルアセスメント)を基盤とした環境影響評価、消費者行動、地域波及効果を専門とする。現在は、メルカリにおける中古品取引の削減貢献量算出を中心に、経済・環境に配慮したリユース戦略、環境情報表示の研究に取り組む。

大木 将裕(Masahiro Oki)

メルカリPR。大学卒業後、PR代理店を経て2020年、Corporate PR担当としてメルカリに入社。グループ全体に関わるコミュニケーション戦略の立案、推敲に従事している、。

インタビュワー

高橋 亮平(Ryohei Takahashi)

メルカリ経営戦略室政策企画参事 兼 merpoli編集長。元 中央大学特任准教授。一般社団法人生徒会活動支援協会理事長。松戸市部長職、 神奈川県DX推進アドバイザー、千葉市アドバイザー、明治大学客員研究員、東京財団研究員、政策工房研究員、市川市議、全国若手市議会議員の会会長等を経て2018年6月より現職。AERA「日本を立て直す100人」選出。著書に「世代間格差ってなんだ」(PHP新書)、「20歳からの教科書」(日経プレミア新書)、「18歳が政治を変える!」(現代人文社)、「「新しい生徒会」の教科書」(旬報社)他。