政府の循環経済に関する関係閣僚会議による「循環経済への移行加速化パッケージ」※では、サーキュラーエコノミーへの移行は、地方創生と経済成長を同時に実現する取り組みと位置付けられています。また、2030年までにリユース業者等と協働取組を行う自治体数を現在の約300自治体から600自治体へと倍増させる目標も掲げています。このような中、自治体によるリユース促進の取り組みを後押しする重要な指針である「市町村による使用済製品等のリユース取組促進のための手引き」改訂版が発表され、「メルカリShops」での自治体販売の事例も紹介されましたので、その内容を紹介します。

※2024年12月27日 循環経済に関する関係閣僚会議「循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行加速化パッケージ」」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/economiccirculation/pdf/shisaku.pdf

2025年4月、環境省は2015年に初めて作成・公表した「市町村による使用済製品等のリユース取組促進のための手引き※」(以下、手引き)を改訂したことを公開しました。この手引きは、市町村のリユースの取り組みを検討・拡充・見直しする方にとって、参考となる事例や注意点などを整理した、自治体のリユース促進におけるバイブルとも言える存在ではないでしょうか

今回の改訂は、2022〜2024年度にかけて実施された環境省のモデル事業の成果や、2024年度に実施された検討会の成果を踏まえて行われています。

※「市町村による使用済製品等のリユース取組促進のための手引き 」(本編)改訂版、(概要版)改訂版

手引き改訂のポイントとは?

改訂された手引きには、自治体がリユース促進に取り組む上で役立つ多くの情報が盛り込まれています。主な改訂ポイントを見ていきましょう。

- 多くの具体事例を追加: 環境省モデル事業の成果を中心に、具体的な取り組み事例が豊富に追加されました。これにより、他の自治体がどのような取り組みをしているのかを参考にしやすくなっています。

- 市町村の現状に応じた活用方法の追加: これからリユースの取り組みを開始する自治体、既に実施している取り組みを拡充・見直ししたい自治体など、それぞれの現状に応じた手引きの参照・活用方法が提示されています。

- リユース取組事例マップへの人口規模掲載: 事例マップに人口規模が掲載されたことで、自らの自治体と近い規模の事例を参考にしやすくなりました。

- 関連事業者名等の紹介: 民間事業者等と連携した取組事例において、連携事業者名等が紹介されています。

多様なリユース取組方式と民間事業者との連携

手引きでは、市町村が行うリユースの取り組みを大きく以下の6つの方式に整理し、それぞれの手順や留意点、コストなどが詳細に解説されています。

- リユース事業者紹介方式: 地域内のリユース業者を紹介する方式。埼玉県坂戸市では、民間事業者のオンライン査定サービスを紹介し、粗大ごみとして出す前にリユースを検討することを推奨しています。

- 交換掲示板方式: 庁舎やホームページ等で住民同士の不要品交換を仲介する方式。近年はフリマアプリ等の普及を踏まえ、民間オンラインサービスを活用する事例も増えています。

- イベント方式: 不要品持ち寄り交換会などを開催する方式。京都府亀岡市では民間事業者や自治会と連携して回収・交換会を実施し、持ち帰られなかったものは事業者が引き取っています。

- 常設交換方式: 不要品交換のための常設スペースを設ける方式。愛知県武豊町では資源回収拠点に併設することで、住民の利便性向上と低コスト化を実現しています。

- リユース品回収方式: 市町村が住民からリユース可能な不要品を回収し、他の住民や事業者に販売・譲渡する方式。東京都八王子市では民間事業者と連携し、回収・譲渡スポット運営や戸別回収を実施しています。

- 市町村回収後選別方式: ごみとして回収したものから、まだ使えるものを選別してリユースする方式。

市町村がリユース促進に取り組む際の課題として、「庁内体制・人員不足」「予算不足」「取組方法不明」「連携事業者不足」などが挙げられています。これらの課題解決に向けて、民間事業者やNPO等との連携が有効であることが強調されています。連携により、保管スペースや需給バランスの調整、収益構造の改善、ノウハウ・人員不足のカバー、品質保証などが可能になる可能性があります。

なぜ今、自治体によるリユース促進が重要なのか?

手引きでは、市町村がリユースに取り組む意義や期待される効果についても言及されています。市町村は、第六次環境基本計画や第五次循環型社会形成推進基本計画などを踏まえ、住民に最も近い行政として、地域における循環型社会の構築に向けてリユースを推進することが求められています。

リユース促進によって、以下のような効果が期待できると考えられます。

- 住民の利便性向上と便益増大: 「他の人に使ってもらえた」「売却で収入が得られた」「安く・手軽に購入できた」など、住民の満足度向上に繋がります。従来の環境イベントに参加しなかった層もリユースには興味を示すことがあり、普及啓発にも有効です。

- 地域への多面的な効果: リユースイベントを通じて、まちづくり、住民同士の交流促進、地域活動の活性化に繋がる事例もあります。ボランティア団体やシルバー人材センターとの連携による新たな雇用創出や、市町村施設の有効活用にも繋がります。

- 脱炭素社会実現への貢献: 使用済製品のリユース推進は、製品の長期使用・長寿命化に繋がり、温室効果ガス排出量の削減に貢献すると考えられています。リユースの普及拡大は「地域脱炭素ロードマップ」においても、地域と暮らしの脱炭素に関わる施策として位置づけられています。

- ごみ処理量の削減: 住民に「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢を提示することは、ごみ減量の効果が期待されます。他社事例ではありますが、例えば、福島県郡山市が直営事業として実施した、「市民が自宅にある「不要だけどまだ使える物」を持込み、欲しい方に譲り渡す拠点(リユーススポット)の開設・運営をした 」モデル事業では、2か月半の運営で約15トンもの製品がリユースされ、ごみ減量に効果的だったと評価されています。

手引きの事例マップに蒲郡市との「メルカリShops」販売が掲載

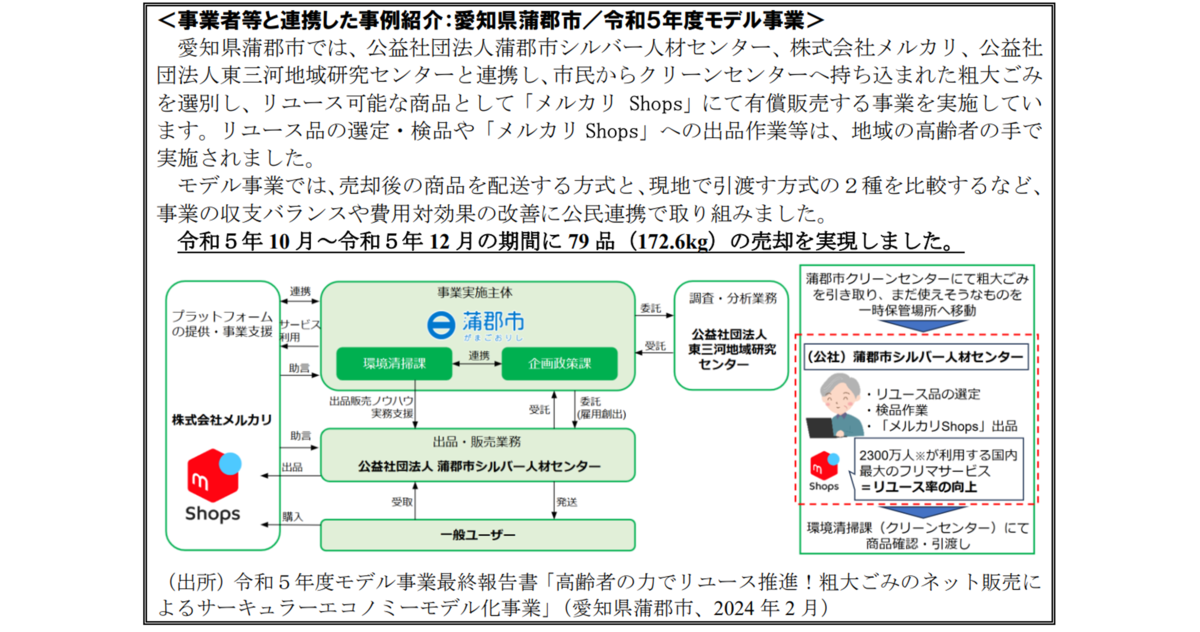

手引きの事例マップには、民間事業者との連携事例が紹介されており、メルカリが連携した愛知県蒲郡市との事例も掲載されています。この事例は、市民からクリーンセンターに持ち込まれた粗大ごみの中からリユース可能なものを選別し、「メルカリShops」にて有償販売する事業を、蒲郡市や公益社団法人蒲郡市シルバー人材センター、メルカリ等が連携して実施しました。選定・検品や出品作業は地域の高齢者が担い、売却後の商品は配送または現地引渡で新たな利用者の手に渡っています。この事業は、粗大ごみからのリユース品活用すると同時に、高齢者の就労支援を推進するものでもありました。

また、交換掲示板方式の中で、フリマアプリなどのオンラインサービスの利用を推奨することについても、有益な取り組みとして取り上げられています。自治体の粗大ごみの申し込みページや、ごみの分別ページ、市のリユース活動を取り上げるHP上などで、こうしたサービスの利用を推奨することは、低コストで広くリユースを促進できる取り組みといえます。

メルカリと自治体連携が描くリユースの未来

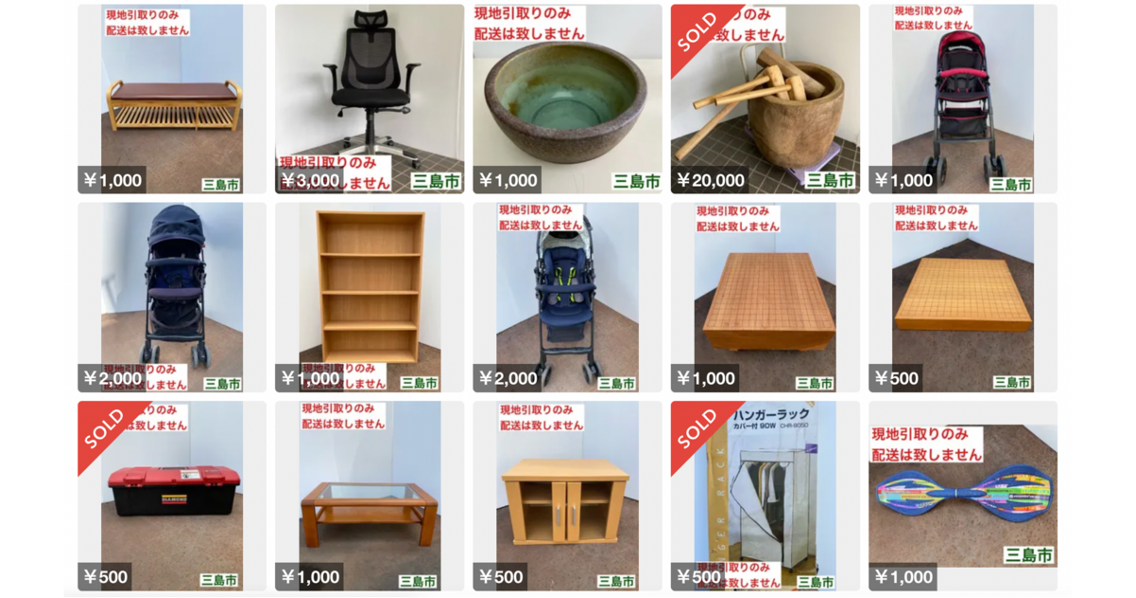

今回は、環境省の「市町村による使用済製品等のリユース取組促進のための手引き」についてご紹介してきましたが、メルカリでは、手引きで紹介されていた「市町村回収後選別方式」では、蒲郡市、加茂市等、西宮市、岡山市、名古屋市、行方市、三島市、仙北市、掛川市等、山形市、東浦町、福井市、三次市、裾野市、大垣市、白石市等の16の自治体等で「メルカリShops」を活用した粗大ごみ販売を実施※している他、「リユース品回収方式」では、三次市などではヤクルト山陽さんと連携した不要品回収の取り組みも開始しています。

「リユース事業者紹介方式」で言えば、西宮市、名古屋市、船橋市などのHPでは、フリマアプリ「メルカリ」での出品方法などのリユース推進を呼びかける内容を掲載していただいており、「イベント方式」としても山形市、名古屋市、三島市などで連携して実施しています。

※ 自治体による「メルカリShops」販売のショップ一覧

「メルカリ」は、月間2,300万人が利用するフリマアプリとして、日々多くのモノが個人間で取り引きされており、これらは新たなごみとなることなくリユースされています。私たちは、「メルカリ」を自治体に活用いただくことで、ごみ減量や環境負荷低減に貢献できると考えています。

メルカリも、自治体の皆様との連携をさらに強化し、地域の特性を生かしたリユース促進の取り組みを共に推進していきたいと考えています。

「メルカリShops」での粗大ごみ・備品等の販売や、「メルカリ」のHP掲載についてのお問い合わせは、以下のフォームからお願いします。

メルカリもサーキュラーエコノミーの実現に向けた連携パートナーとして、お役に立てることがあれば幸いです。